在这个瞬息万变的社会中,人的外貌往往是第一印象的关键。而面相,作为一种古老而神秘的学问,常常被用来解读一个人的性格与命运。有一种观点认为,脸型与哲学思考的能力并没有直接关联。这引发了我们对面相与内心世界之间关系的深入探讨。

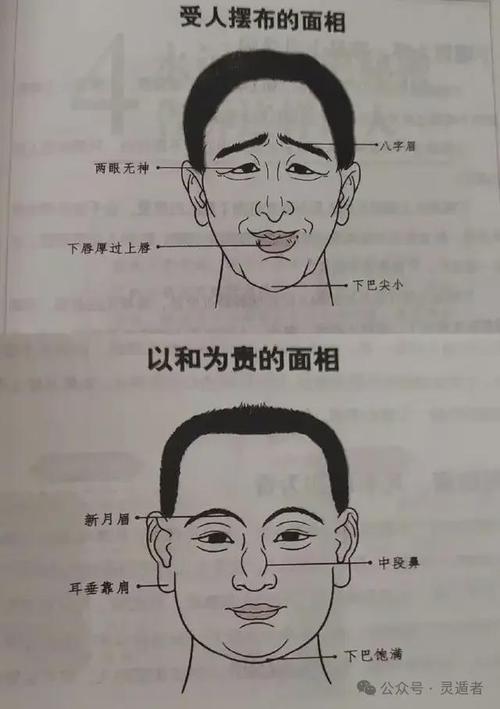

面相学源于中国古代,是一种通过观察人的面部特征来推测其性格和命运的学问。古人认为,人的五官、面型、肤色等都与其内在的心理状态和命运息息相关。随着时代的变迁,现代社会对面相的理解逐渐发生了变化。我们发现,面相并不能完全决定一个人的思维方式或哲学能力。

不同的脸型,如圆脸、方脸、长脸等,常常与特定的性格特点相联系。比如,圆脸的人被认为温和友善,而方脸的人则常被视为果断强势。但这种刻板印象是否合理?现实中,我们常常能看到许多打破常规的个案:一张柔和的圆脸可能隐藏着一个极具分析能力的哲学家,而一张方脸却可能掩盖着内心的柔软与敏感。

在讨论“不能讲哲学的脸型”时,我们需要反思的是,是否面相真的决定了一个人的思考深度?社会上常常会有偏见,认为某些脸型的人更容易接受或理解复杂的哲学概念,而另一些则不然。这种看法忽视了个体差异和教育背景对思维方式的巨大影响。

在教育资源丰富的今天,任何人都有机会接受系统的哲学训练。那些被贴上“不能讲哲学”标签的人,可能只是尚未接触相关知识,或者在思维方式上存在一定的局限,而并非由于面相本身。

心理因素对一个人的思维方式有着更为深远的影响。个体的成长环境、生活经历、社会交往等,都是塑造思维的重要因素。即使是相同的脸型,不同的人因经历而形成的思维模式也会截然不同。将某种面相与“不能讲哲学”的能力直接关联,是一种片面的看法。

虽然面相学在古代有其独特的地位,但现代社会更应注重人的内在素质与教育背景。一个人的思维能力和哲学素养并不仅仅由面相决定。通过打破成见,我们可以更全面地理解个体差异,进而更好地认识自我与他人。

在这个充满多元文化的时代,让我们超越面相的偏见,关注每一个独特的灵魂与思维。这样,我们不仅能够提升自己的哲学素养,也能在这个复杂的世界中,更加深刻地理解人性。