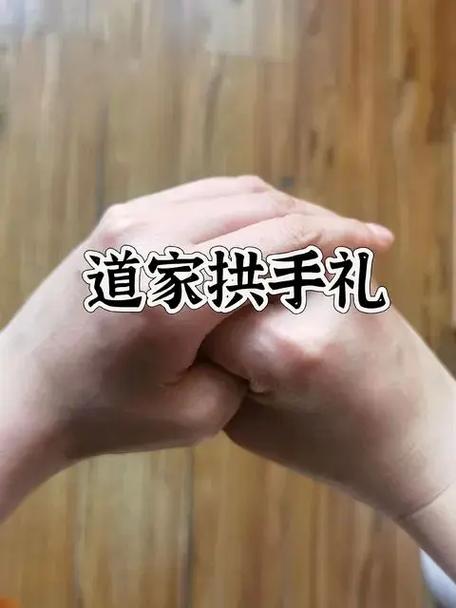

在中国传统文化中,“拱手相让”不仅是一种礼仪,更是一种深厚的智慧和品德的体现。这个词语蕴含了谦逊、宽容与尊重,是人际交往中的一种优雅方式。今天,我们将探讨这一概念的起源、意义,以及它在现代社会中的重要性。

“拱手相让”的概念可以追溯到中国古代的礼仪文化。古代文人强调“君子之交淡如水”,认为友谊应当建立在互相尊重的基础上。在这种文化背景下,拱手的姿态不仅是礼仪的体现,更是对对方的尊重与重视。古代诗词中常常描绘这种场景,传递出温和与和谐的情感。

在《礼记》中有云:“礼之用,和为贵。”这句经典的论述强调了和谐与礼让的重要性。拱手相让作为一种礼仪,体现了中华文化对“和”的追求。

拱手相让不仅仅是一种外在的姿态,更反映了内心深处的修养与智慧。在现代社会,面对竞争和冲突,能够拱手相让的人,往往是那些具备高情商和深刻洞察力的人。他们能够在瞬息万变的环境中保持冷静,以大局为重,从而赢得他人的尊重和信任。

这种精神在商务谈判中尤为重要。企业之间的合作往往需要相互让步,以达成共赢的局面。拱手相让的智慧,不仅能化解矛盾,还能促进彼此的关系发展。在这个过程中,保持谦逊的态度,让步的勇气,是成功的关键。

在现代社会,拱手相让的概念可以广泛应用于家庭、职场、甚至社交网络中。在家庭中,成员之间的理解与包容,是和谐关系的基础。在职场中,团队合作依赖于每个成员的共同努力与相互让步。社交网络上,面对不同观点的碰撞,保持冷静与理性,以拱手相让的态度进行沟通,能够创造出更多的共鸣与理解。

尤其是在当前这个信息爆炸的时代,争吵与对立时常占据我们注意力,而拱手相让则是一种解脱,它让我们在纷繁复杂的世界中找到一片宁静。用宽容的心态面对分歧,不仅能提升自身的修养,也能影响周围的人,形成更为积极的社交氛围。

拱手相让的艺术,在当今社会依然具备重要的现实意义。它不仅是一种个人修养的体现,更是一种社会责任的表达。在这个快节奏的时代,我们需要重新审视这一古老而深邃的文化智慧,将其融入日常生活与工作中。通过拱手相让,我们能够营造出更和谐的社会关系,促进人与人之间的相互理解与尊重。让我们一同践行这一传统美德,共同建设一个更加友善、温暖的社会。