在我们的生活中,精神类疾病往往被视为禁忌话题,隐藏在日常的喧嚣之中。随着社会对心理健康的重视,越来越多的人开始意识到精神类疾病不仅仅是生理上的异常,更是心理和情感的复杂交织。这些疾病的“面相”,反映的不仅是症状,更是个体内心深处的秘密与挣扎。

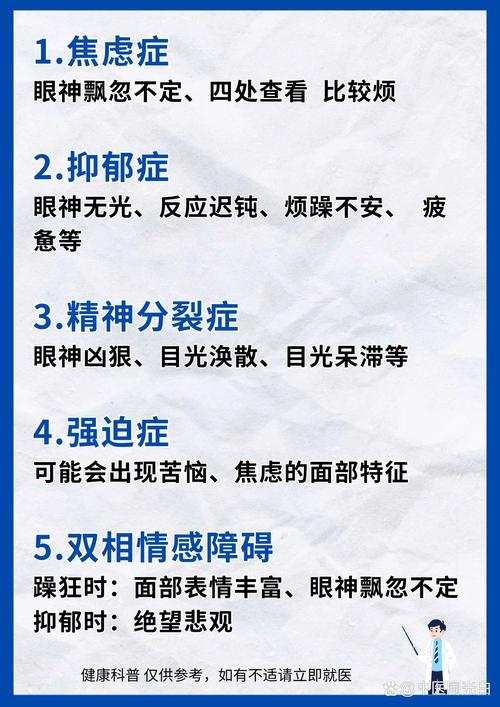

精神类疾病的种类繁多,包括抑郁症、焦虑症、精神分裂症、双相情感障碍等,每一种都有其独特的表现和特征。例如,抑郁症患者可能表现出情绪低落、兴趣减退、失眠或过度睡眠等症状,而焦虑症则可能使人感到持续的紧张与恐惧。精神分裂症则常常伴随幻觉和妄想,严重影响个体的思维和行为。

这种多样性不仅反映了疾病本身的复杂性,也揭示了我们对心理健康认识的不足。许多人对精神类疾病存在误解,认为它们是“脆弱”的表现,忽视了其背后深层的生物、心理和社会因素的影响。

精神类疾病的“面相”不仅限于生理症状,更深入到个体的情感表达和社会互动。我们常常通过面部表情、身体语言和行为习惯来判断一个人的心理状态。例如,抑郁症患者的面容可能显得疲惫不堪,眼神中流露出无助和绝望,而焦虑症患者则可能表现出不安的姿态和反复的行为。

这些面相不仅是个人情感的外在表现,也是一种社会信号。当一个人表现出极端的情绪波动或奇怪的行为时,周围的人往往会感到不安和疑惑。这种不理解和偏见,往往会加深患者的孤独感和无助感,形成一个恶性循环。

在现代社会,面对精神类疾病,我们需要的不仅是理解,更是尊重与关怀。心理健康与生理健康同样重要,精神类疾病的患者需要的是一个包容的环境和专业的支持。提高公众对精神健康的认知,消除歧视和偏见,是我们每个人的责任。

通过教育与宣传,我们可以让更多人了解精神类疾病的真实面相,帮助他们打破固有的成见。心理咨询和治疗应成为每个人的选择,而不仅仅是最后的救命稻草。唯有如此,我们才能为那些在精神疾病中挣扎的人们创造一个更加友好的环境。

精神类疾病的面相,不仅是症状的表现,更是人类情感和心理深处的一面镜子。面对这些疾病,我们需要勇气与智慧,去理解、去支持、去治愈。希望通过更多的关注与讨论,能够让心理健康的概念深入人心,让每一个在精神疾病中挣扎的人都能找到自己的出路和希望。