面相学,作为一种古老的观察人术,试图从人的面部特征推断其性格、运势,甚至命运。在现代社会,我们经常会听到“面相凶”这样的说法,并将其与负面性格甚至犯罪倾向联系起来。这种认知既片面又危险。本文旨在探讨“面相凶”的说法,分析其可能包含的面部特征,并深入探讨面相与性格的关系,从而消弭误解,避免以貌取人。

“面相凶”的定义与常见特征

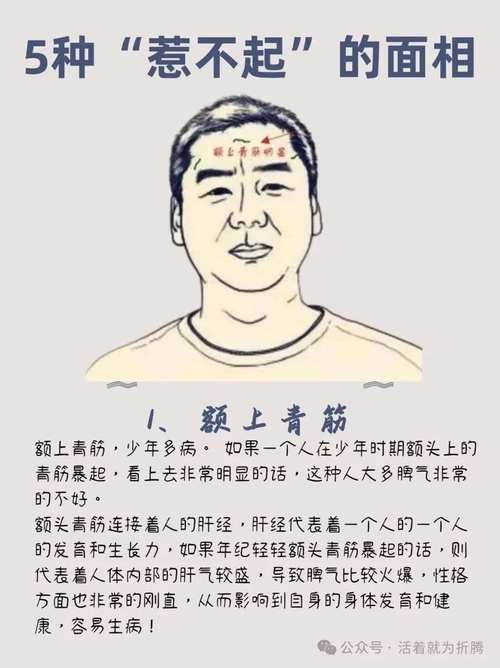

我们需要明确“面相凶”并非一个标准的学术术语,而是一种民间化的、主观的描述。通常情况下,它指的是那些给人以凶恶、不易亲近、甚至具有攻击性的面部特征。这些特征可能包括:

眉骨突出,眉毛浓重且杂乱:这种眉毛形态容易给人以压迫感和攻击性。

眼神凶狠,目光锐利或游移不定:眼神是心灵的窗户,凶狠或闪烁不定的眼神容易让人产生不信任感。

颧骨高耸,面颊消瘦:颧骨高耸会显得面部线条硬朗,而面颊消瘦则容易给人以刻薄的印象。

嘴唇薄而下垂,嘴角下撇:这样的嘴唇形态通常被认为是心机深沉、抱怨多的表现。

鼻梁高挺且尖锐,鼻翼窄小:这种鼻型容易给人以冷酷、精明的印象。

法令纹深而明显:法令纹过深容易显得严肃、不易亲近。

下巴方正且突出:这种下巴形态通常被认为是意志坚强,但也可能显得固执。

需要强调的是,以上特征并非绝对,且必须综合考虑。单一的面部特征不能决定一个人的性格,更不能以此断定其善恶。

面相与性格:相关性与局限性

面相学认为,人的面部特征是长期行为习惯和生理因素共同作用的结果,因此可以反映出一定的性格特征。例如,长期思考的人,眉宇间可能会出现川字纹;经常微笑的人,眼角可能会出现鱼尾纹。这些面部痕迹可以视为性格的外在表现。

面相与性格的关系并非绝对的因果关系,而是存在一定的相关性。决定一个人性格的因素有很多,包括遗传、教育、环境、经历等等。面相只是其中一个方面,不能过度解读,更不能以此作为评判一个人的唯一标准。

心理学研究表明,我们对于面孔的认知会受到刻板印象的影响。例如,我们会倾向于认为面容姣好的人更聪明、更善良。同样,对于“面相凶”的人,我们也可能先入为主地认为其具有负面性格,从而产生偏见。

在看待“面相凶”的人时,我们需要保持理性客观的态度,避免受到刻板印象的干扰。 我们需要了解面部特征仅仅是性格的外部展现,而不能直接等同于性格本身。

消弭误解:以全面的视角看待他人

要消弭对于“面相凶”的误解,我们需要从以下几个方面入手:

1. 认识面相学的局限性: 了解面相学只是一种观察人的方法,而非精准的科学。它存在主观性,容易受到个人经验和偏见的影响。

2. 避免刻板印象: 不要将特定的面部特征与负面性格划等号。 每个人都是独特的个体,不能简单地以貌取人。

3. 注重行为观察: 与人交往时,更应该关注其言行举止,而非仅仅关注其面部特征。行为才是判断一个人品格的更可靠依据。

4. 培养同理心: 尝试理解他人的处境和经历,从而更好地理解其性格和行为。 每个人背后都有其故事,我们需要用同理心去倾听和理解。

5. 提升自我认知: 了解自己的偏见和认知盲点,从而更加客观地看待他人。

面部特征与心理防御机制的联系

某些被认为是“面相凶”的特征,实际上可能是个体心理防御机制的外在表现。例如,眼神锐利可能源于高度的警惕性,而嘴角下撇可能反映内心的不满和压抑。这些特征并非天生,而是个体在应对生活压力和挑战时逐渐形成的。

警惕性强的人: 往往在过去经历过某些伤害或威胁,因此更加小心谨慎,眼神也更加锐利,仿佛随时准备应对危险。

内心压抑的人: 可能长期处于压力之下,无法表达自己的真实情感,因此嘴角下撇,面容也显得愁苦。

了解这些心理机制,可以帮助我们更深入地理解“面相凶”的人,从而避免简单的标签化。

案例分析:历史人物的面相解读

我们可以通过一些历史人物的例子来探讨面相与性格的关系。 例如,曹操,历史上的评价褒贬不一,有人认为他奸诈多疑,也有人认为他雄才大略。如果从面相学的角度来看,曹操的画像中常出现眼角上扬、嘴角略带笑意等特征。这些特征既可以解释为精明干练,也可以解读为狡猾多疑。

另一个例子是岳飞,他忠义爱国,被誉为民族英雄。岳飞的面相常被描述为英气逼人,眼神坚定,眉宇间充满正气。这些特征与他的英雄形象高度吻合,但也可能受到后人主观美化的影响。

这些例子说明,对于历史人物的面相解读,同样存在主观性和局限性。我们需要结合具体的历史背景和人物事迹,才能更全面地理解其性格。

现代社会的面相应用:谨慎使用

在现代社会,面相学仍然存在一定的市场。有些人将其用于招聘、恋爱、交友等方面。我们需要谨慎使用面相学,避免将其作为唯一的判断标准。

在招聘过程中,如果仅凭面相来筛选应聘者,可能会错过很多有才华的人才。 同样,在恋爱交友过程中,如果过于在意对方的面相,可能会错失一段美好的缘分。

重要的是,我们要尊重每个人的独特性,不要以貌取人,更不要将面相学作为歧视他人的工具。

“面相凶”只是一种主观的描述,不能以此断定一个人的性格和品格。我们需要理性客观地看待面相学,避免受到刻板印象的干扰。 真正了解一个人,需要通过长期的交往和观察,关注其言行举止,倾听其内心世界。 只有这样,我们才能建立平等友善的人际关系,共同构建和谐美好的社会。