“望、闻、问、切”,中医四诊之首便是“望”。望诊不仅仅是观察病人的精神状态,更重要的环节在于对面部的仔细观察,即所谓的“面相”。古人云:“有诸内,必形诸外。” 面部作为人体信息的窗口,其颜色、光泽、形态的细微变化,往往蕴藏着疾病的蛛丝马迹。一位经验丰富的医生,能透过面相,洞悉潜在的健康问题。本文旨在解密医生如何通过观察面部体征来推断潜在疾病,并阐述其背后的医学原理。

面色:健康晴雨表,疾病信号灯

面色是望诊中最为直观的一环。正常人的面色应是红黄隐隐,明润含蓄,光泽自然。这种面色代表气血充足,脏腑功能协调。当脏腑功能失调,气血运行受阻时,面色便会发生改变,成为疾病的预警信号。

面色苍白: 预示着气血亏虚,常见于贫血、失血过多,或慢性疾病消耗过度。《黄帝内经》云:“白者,血之色也。” 贫血导致血液携带氧气能力下降,面部组织供氧不足,自然呈现苍白之色。在女性中,月经过多也容易导致气血亏虚,引发面色苍白。某些慢性肾脏疾病,影响红细胞生成,也会导致面色苍白。 应注意排除消化道出血、寄生虫感染等潜在原因。

面色潮红: 可能提示热证,或某种生理状态。发热时,血管扩张,血流加速,面色自然红润。更年期女性由于激素水平波动,也常出现面色潮红。若面色持续潮红,且伴有口干、便秘等症状,则可能为实热证;若午后潮热,伴有盗汗、消瘦等症状,则应警惕阴虚内热。《伤寒论》中有大量关于面色潮红与热证关系的论述。需要鉴别高血压、红斑狼疮等疾病。

面色发黄: 提示脾虚湿盛或肝胆疾病。若面色呈现淡黄色,多为脾虚运化失常,水湿内停,导致面部组织缺乏营养,呈现黄而无华的状态。若面色黄而晦暗,甚至出现巩膜黄染,则可能为肝胆疾病,如黄疸型肝炎、胆结石等,导致胆红素代谢异常,沉积于皮肤黏膜。临床上需进行肝功能检查、B超等辅助检查,以明确病因。

面色发青: 多见于寒证、疼痛,或心肺功能障碍。当机体遭受寒邪侵袭,或疼痛剧烈时,血管收缩,血流不畅,导致面部组织缺氧,呈现青色。心肺功能障碍,如慢性阻塞性肺疾病、先天性心脏病等,导致血液循环障碍,也可能引起面色发青,尤其以口唇、鼻尖为甚。应及时就医,进行心电图、胸部X光等检查。

面色发黑: 往往提示肾虚、瘀血,或长期慢性疾病。《素问·脉要精微论》曰:“黑色入肾。” 肾虚日久,精气亏损,面部失去滋养,可能呈现黯淡发黑的状态。长期服用某些药物,或罹患慢性肾脏疾病,也可能导致面色发黑。面部出现瘀斑、色素沉着,也可能提示瘀血阻滞。需进一步检查肾功能、排除药物副作用等。

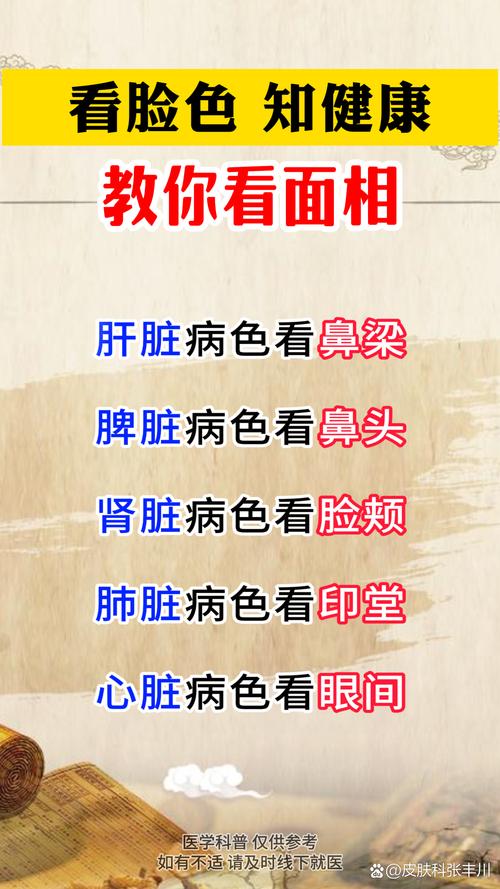

面部形态:五官窥视,脏腑现形

面部的形态结构,包括五官、肌肉、皮肤等,与脏腑功能密切相关。通过观察面部形态的变化,可以推测脏腑的盛衰。

眼睛: 肝开窍于目。《灵枢·脉度》中提到“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣。” 眼睛的形态、颜色、光泽,反映着肝脏的功能状态。如眼睛干涩、视物模糊,可能提示肝血不足;眼睛红肿、分泌物增多,可能为肝火上炎;眼睑浮肿,可能提示肾功能受损,水液代谢失常。 临床上需结合视力检查、眼底检查等,进行综合评估。

鼻子: 脾开窍于口,肺开窍于鼻。鼻子的颜色、形态,反映着脾肺的功能状态。鼻翼扇动,呼吸急促,可能为肺气不足;鼻头发红,可能为脾胃积热;鼻塞、流涕,则为外感风寒或风热。 应注意鉴别过敏性鼻炎、鼻窦炎等疾病。

嘴唇: 脾开窍于口,其华在唇。《素问·五脏生成篇》中提到“脾之合肉也,其荣在唇也。” 嘴唇的颜色、形态,反映着脾脏的功能状态。唇色淡白,可能为脾气虚弱,气血不足;唇色紫暗,可能为瘀血阻滞;口角流涎,则为脾胃虚弱,运化失常。 还应注意检查是否有口腔溃疡、唇炎等局部病变。

耳朵: 肾开窍于耳。《灵枢·脉度》曰:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣。” 耳朵的颜色、形态,反映着肾脏的功能状态。耳鸣、听力下降,可能为肾精亏虚;耳廓焦黑,则可能为肾阴耗竭;耳朵出现皱褶,可能提示冠心病。 应及时进行听力测试、肾功能检查等。

面部斑点: 面部斑点,如黄褐斑、老年斑等,往往与内分泌失调、气血瘀滞有关。黄褐斑多见于女性,与妊娠、口服避孕药等因素有关,提示肝郁气滞,气血运行不畅。老年斑则与年龄增长、皮肤老化有关,提示肾精亏虚,气血运行缓慢。 需注意鉴别色素痣、脂溢性角化病等皮肤病。

面部纹路:岁月痕迹,健康密码

面部纹路的出现,是岁月流逝的痕迹,也反映着脏腑功能的变化。通过观察面部纹路的分布、深浅,可以推测潜在的健康问题。

川字纹: 位于眉心之间,多见于思虑过度、精神紧张之人,提示心神不宁,肝气郁结。长期精神压力过大,容易导致心血管疾病、神经衰弱等。 应学会放松心情,调节情绪,避免过度劳累。

法令纹: 位于鼻翼两侧,延伸至嘴角,与面部肌肉的松弛、皮肤的衰老有关。法令纹加深,提示脾胃功能减退,气血不足,容易出现消化不良、食欲不振等症状。 应注意饮食调理,保持规律作息,适当进行面部按摩。

鱼尾纹: 位于眼角两侧,是眼部肌肉长期收缩的结果。鱼尾纹的出现,提示肾精亏虚,眼部皮肤失去弹性,容易出现视力下降、眼睛干涩等症状。 应注意眼部保养,避免长时间用眼,适当补充维生素A。

案例分析:面相望诊的临床应用

一位中年男性,面色晦暗,鼻头发红,口唇紫暗,自述胸闷气短,心悸乏力。通过面相望诊,初步判断其可能存在心肺功能障碍。进一步询问病史,得知其有长期吸烟史,且有高血压病史。结合面相和病史,初步诊断为慢性阻塞性肺疾病合并冠心病。经心电图、胸部X光等检查,证实了诊断。医生根据患者的具体情况,制定了综合治疗方案,包括戒烟、药物治疗、康复锻炼等。经过一段时间的治疗,患者症状明显改善,生活质量显著提高。

通过以上分析,我们不难看出,面相望诊并非迷信,而是中医辨证论治的重要组成部分。它通过观察面部的颜色、形态、纹路等变化,来推测潜在的健康问题,为疾病的早期发现和预防提供了重要的参考依据。面相望诊只是一种辅助诊断方法,不能代替现代医学的检查手段。在临床实践中,应将面相望诊与现代医学检查相结合,才能做出准确的诊断,为患者提供最佳的治疗方案。