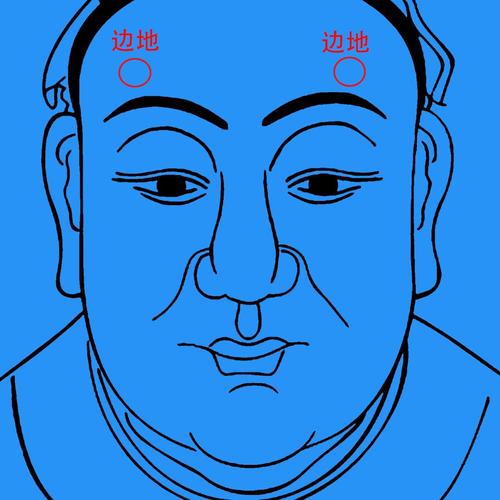

“边城”,沈从文笔下的湘西小镇,并非单纯的地理概念,而是一个象征符号,承载着独特的文化基因和社会身份。以“边城面相”为题,并非探讨具体的面部特征,而是探讨_特定社会文化环境中,个人身份建构与文化归属之间的复杂关系_。这涉及社会学、文化人类学、文学批评等多个领域,力求呈现边城人物在特定历史背景下,如何塑造、表达并维护自身的身份认同。

一、边缘地带的社会身份:夹缝中求生存

边城位于不同文化、政治势力的交汇处,其居民的社会身份往往处于模糊、不确定的状态。它既不完全属于中心权力管辖,又难以完全摆脱其影响。这种边缘性造就了边城居民独特的生存策略和价值观念。

1. 经济基础与身份地位的脆弱性: 边城经济相对落后,资源匮乏,居民赖以生存的往往是小本生意、农业或季节性劳务。这种经济基础的脆弱性直接影响到他们的社会地位。比如,渡船老汉虽然受人尊敬,但其生活依然艰辛,随时面临失业的风险。这种不确定性使得边城居民更加注重实际,更倾向于维护现有的生活,而非追求更高的社会地位。

2. 法律真空与道德约束的微妙平衡: 边城通常存在法律真空地带,中心政府的管辖力量薄弱,地方势力崛起。这并不意味着完全的无序。相反,一种基于传统习俗、人情关系和朴素道德观念的社会秩序也在悄然形成。翠翠的外公老船夫,便是这种道德秩序的化身,他以自己的言行维护着渡口的秩序,也守护着边城居民心中的善良。这种道德约束虽然看似软弱,却在维持社会稳定方面发挥着重要作用,也成为边城居民身份认同的重要组成部分。

3. 多元文化的碰撞与融合: 边城往往是不同民族、不同文化交流融合的前沿阵地。这种文化碰撞既带来机遇,也带来挑战。一方面,边城居民可以接触到更多元的文化元素,拓展视野,丰富生活;他们也面临着文化认同的困境,需要在不同文化之间做出选择。这种文化融合的过程并非一帆风顺,常常伴随着冲突和摩擦。

二、文化基因的传承与变异:身份认同的根基

边城并非一片文化荒漠,它拥有自己独特的文化基因,这些基因渗透在居民的日常生活、语言习惯、风俗人情中,成为他们身份认同的根基。

1. 乡土情结与集体记忆: 边城居民对故土有着深厚的感情,这种乡土情结是他们身份认同的重要支撑。集体记忆的传承也至关重要。通过口口相传的故事、节日庆典、祭祀活动等方式,边城居民不断重温历史,强化对自身文化传统的认同感。这些集体记忆并非一成不变,而是随着时代的发展不断被重新诠释和建构。

2. 语言的象征意义: 语言是文化的载体,也是身份的象征。边城居民使用的方言、口头禅、俚语等,都带有浓厚的地域特色,是他们区别于其他地方居民的重要标志。语言的使用不仅是一种交流方式,更是一种身份的宣告。

3. 传统技艺与生活方式: 边城往往保留着许多独特的传统技艺和生活方式,如手工纺织、农耕方式、地方戏曲等。这些技艺和生活方式不仅是经济来源,更是文化传承的重要途径。通过学习和掌握这些技艺,边城居民不仅获得了生存技能,也获得了文化认同感。这些传统技艺并非一成不变,它们会随着时代的发展而不断演变,与现代生活相结合,形成新的文化形态。

三、身份认同的建构与表达:个体与群体的互动

边城居民的身份认同并非先天拥有,而是后天建构的,是个人与群体、个体与社会不断互动的产物。

1. 命名与称谓的身份暗示: 姓名不仅是个人身份的符号,也蕴含着深刻的文化意义。边城居民的命名方式往往受到传统文化的影响,如根据生辰八字、家族辈分等进行命名。称谓的使用也体现了社会关系和身份地位。长辈对晚辈、同辈之间、不同社会阶层之间,都有着不同的称谓方式。这些命名和称谓看似简单,却在无形中影响着人们的身份认同。

2. 服饰与装扮的自我表达: 服饰不仅具有实用功能,更是一种自我表达的方式。边城居民的服饰往往带有鲜明的地域特色,如民族服饰、手工绣花等。通过服饰的选择和搭配,他们可以表达自己的身份、信仰、审美和个性。

3. 行为规范与价值观念的内化: 边城居民的行为规范和价值观念是在长期的社会实践中形成的,并通过家庭教育、社会教化等方式代代相传。这些规范和观念不仅约束着人们的行为,也塑造着人们的性格和价值观。例如,边城居民通常注重诚实守信、乐于助人、尊老爱幼等传统美德。这些美德内化为他们的价值观,成为他们身份认同的重要组成部分。

4. 故事讲述与文化展演: 故事讲述和文化展演是边城居民表达身份认同的重要方式。通过讲述历史故事、民间传说、个人经历等,他们可以重温历史,传承文化,增强群体凝聚力。文化展演,如节日庆典、地方戏曲、民俗表演等,不仅是一种娱乐活动,更是一种文化展示和身份认同的仪式。

四、现代性冲击下的身份危机与重塑

在全球化和现代化的浪潮下,边城面临着前所未有的冲击,其传统文化和生活方式受到挑战,居民的身份认同也面临着危机。

1. 文化同质化与地域文化衰落: 随着大众传媒的普及和文化产业的发展,全球文化加速传播,导致文化同质化现象日益严重。边城的地域文化受到冲击,许多传统技艺和生活方式逐渐消失,年轻一代对本土文化的认同感下降。

2. 人口流动与社会结构变迁: 大规模的人口流动导致边城社会结构发生深刻变化。大量年轻人涌入城市,留在边城的往往是老人和儿童。这种人口结构的变化不仅导致劳动力流失,也造成文化传承的断裂。

3. 价值观念冲突与道德失范: 现代化的价值观念与传统文化观念产生冲突,导致边城居民的价值观念出现混乱。一些人开始追求物质利益,忽略精神追求,导致道德失范现象出现。

4. 身份认同的重塑与文化创新: 面对现代性的冲击,边城居民并非坐以待毙,他们也在积极探索身份认同的重塑与文化创新。一些人开始重视本土文化的保护和传承,通过发展旅游业、推广地方特产等方式,将传统文化与现代生活相结合。另一些人则积极吸收外来文化,将其与本土文化融合,创造出新的文化形态。

“边城面相”并非简单的面部特征,而是特定社会文化环境下,个人身份建构与文化归属的复杂交织。它反映了边缘地带社会身份的脆弱性、文化基因的传承与变异、身份认同的建构与表达,以及现代性冲击下的身份危机与重塑。通过深入探讨“边城面相”,我们可以更深刻地理解文化、身份和社会之间的复杂关系,以及在全球化背景下,如何保护和传承多元文化,维护个人和群体的文化认同。