面相术的起源和发展

面相术,又称相术或 physiognomy,是一种研究面部特征与个人性格、命运相关的古老大众文化。其起源可以追溯到中国古代,在西方的古希腊和古罗马也有类似的实践。

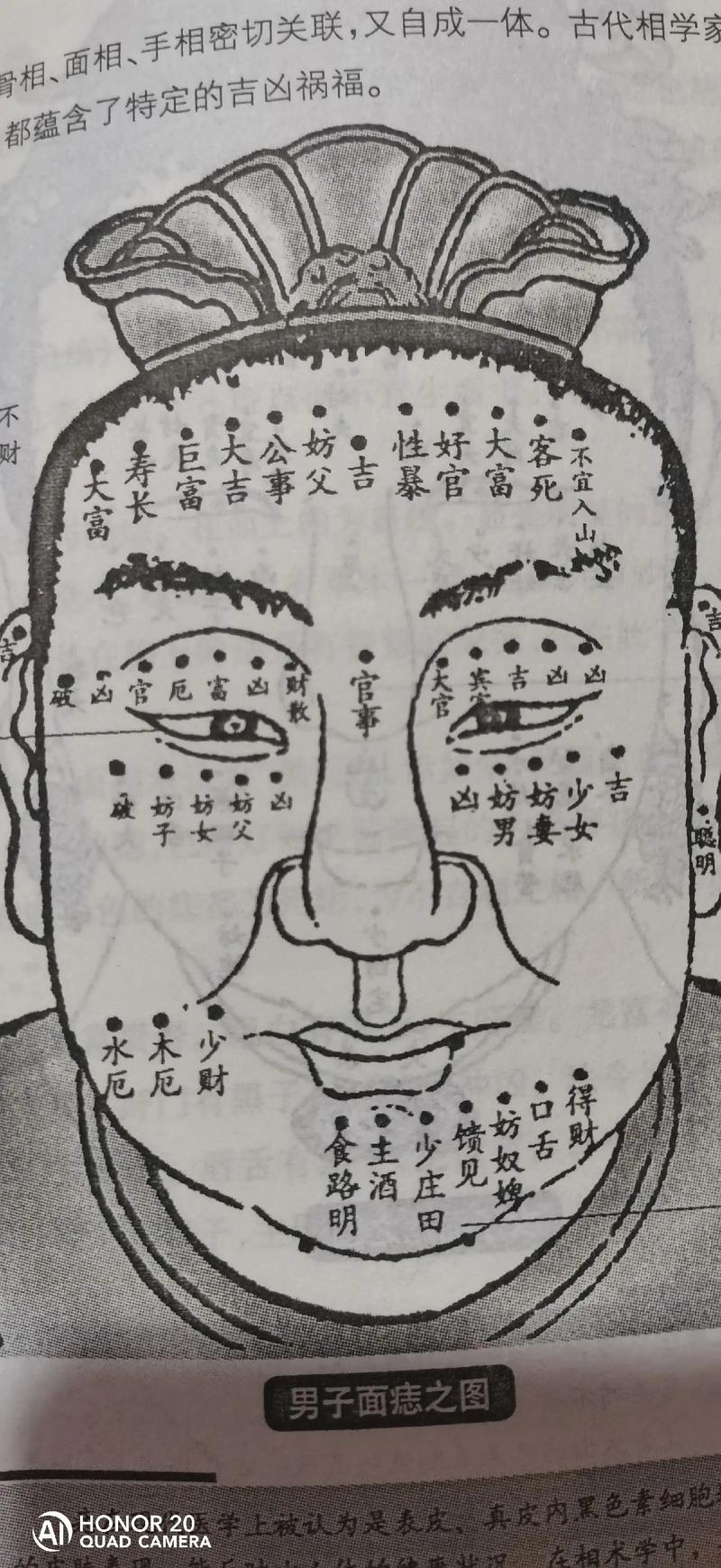

随着人类社会的发展,面相术逐渐融入各种文化和传统,成为一种重要的社会现象。在中国传统文化中,面相术被广泛用于择业、婚配和相识时判断对方性格和品行的辅助参考。在西方,面相术与犯罪学和病理学研究有一定关联。

面相术的心理学基础

面相术的理论基础主要源于社会心理学和认知心理学。社会心理学的研究表明,人们倾向于根据他人的面部特征形成快速且持久的印象,这些印象会影响他们的行为和互动。认知心理学则揭示了人脸识别和解释中的模式和偏差。

面相术与现代科学

尽管面相术的传统理论缺乏科学依据,但近年来,神经科学和机器学习等领域的进展为其提供了一些科学支持。

神经科学研究:研究表明,特定的面部肌肉活动模式与某些情绪和人格特质相关。例如,微笑时激活的颧骨肌与快乐有关,而皱眉时激活的皱眉肌则与愤怒有关。

机器学习算法:研究人员已经开发出使用机器学习算法从面部图像中预测人格特质和行为的系统。这些算法能够识别微妙的面部特征模式,并将其与特定行为或性格倾向联系起来。

面相术的科学局限性

尽管有这些科学发现,但重要的是要认识到面相术仍然存在显着的局限性:

样本偏差:研究往往基于有限且多样性较小的样本,这可能会导致结果偏向。

相关性≠因果性:观察到的面部特征与行为或性格之间的相关性并不一定意味着因果关系。

主观性:面相术的解释高度依赖于个人的经验和主观判断,这可能会导致不同的解读。

文化和环境影响:面部特征的含义会因文化和环境因素而异。

谨慎对待面相术

鉴于面相术的科学局限性,谨慎对待其解读至关重要。它可以作为一种有趣的和有益的社会现象来探索,但不应该被视为判断或预测个人性格和命运的可靠工具。

在实际应用中,面相术最好作为其他信息来源(如行为观察、个人经历和沟通)的补充。它可以提供一些额外的见解和视角,但最终,我们应该根据自己的价值观和经验对他人形成自己的意见。