面相学,这一古老的哲学思想,声称通过观察一个人的面部特征,可以预测其性格和命运。尽管这种观念在某些文化中仍有广泛影响,但从科学的角度来看,面相学无疑是错误的。本文将探讨面相学的历史根源、现代科学的反驳以及我们应如何看待人的性格与外貌之间的关系。

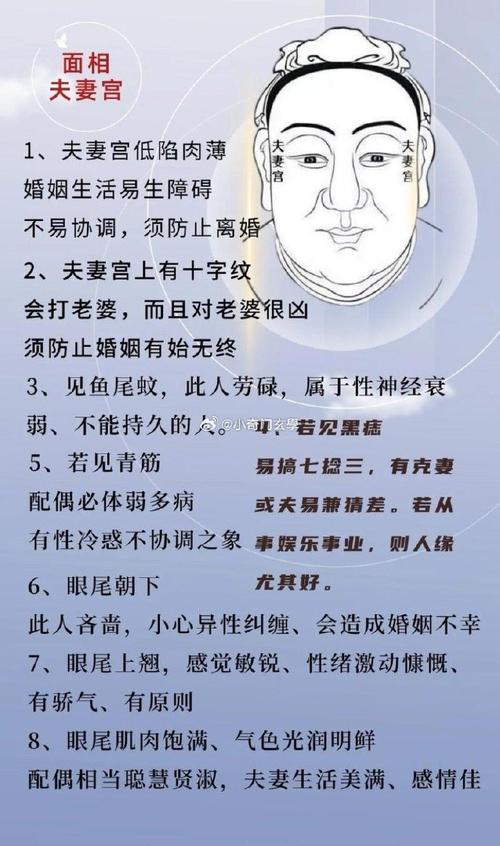

面相学源于古代中国,经过几千年的发展,形成了一套复杂的理论体系。古人相信,面部的形状、五官的分布以及皮肤的纹理,都与一个人的命运息息相关。例如,宽额头被视为智慧的象征,而小下巴则可能暗示缺乏决断力。这些说法吸引了无数人试图通过面相来解读他人,甚至预测未来。

面相学的理论基础却几乎没有科学依据。面相学建立在感性观察而非实证研究之上,其可信度和有效性受到广泛质疑。科学的进步使我们能够更深刻地理解人的性格,揭示了面相与内在特质之间的错位。

现代心理学和生物学的研究表明,人的性格和外貌之间没有直接的因果关系。虽然某些面部特征可能在某种程度上与性格倾向有关,但这并非绝对。例如,心理学家通过研究发现,人的性格受到遗传、环境和经历等多重因素的影响,而非单一的外貌特征。

一个人的行为、态度和价值观,往往比他们的外貌更能反映其内心世界。以性格外向的人为例,他们可能有着开朗的笑容和活泼的面部表情,但这并不意味着所有拥有类似面部特征的人都是性格外向的。反之,性格内向的人也可能拥有热情的外貌,面相学在这方面的预测完全失效。

面相学的流行不仅导致了对个体的不公平评判,还可能造成社会偏见。人们常常以外貌作为判断他人的依据,这种肤浅的看法可能会影响到职业选择、社交机会甚至心理健康。被标签化的人往往会受到社会排斥,导致自信心下降。

在求职面试中,一些用人单位可能会依据求职者的外貌做出判断,忽视了其真实的能力和潜力。这种现象在现代社会中并不少见,进一步加深了面相学的误解和偏见。

面对面相学的错误,社会需要重新审视外貌与性格之间的关系。我们应当认识到,每个人都是独特的个体,其内在价值和性格特征远比表面的面相重要。只有摒弃以貌取人的陈旧观念,我们才能建立一个更加包容和理解的社会。

面相学作为一种过时的理论,无法准确反映人的性格和命运。让我们一起打破这些迷思,重视内在的真实,以更加科学和开放的视角看待自己和他人。