面相学,作为中国传统文化的一部分,早在几千年前便开始了其神秘的探索。人们通过观察一个人的面部特征,尤其是脸部的丰满程度,来推测其性格与命运。而“脸没肉”这一特征,正是面相学中一个值得深思的概念。

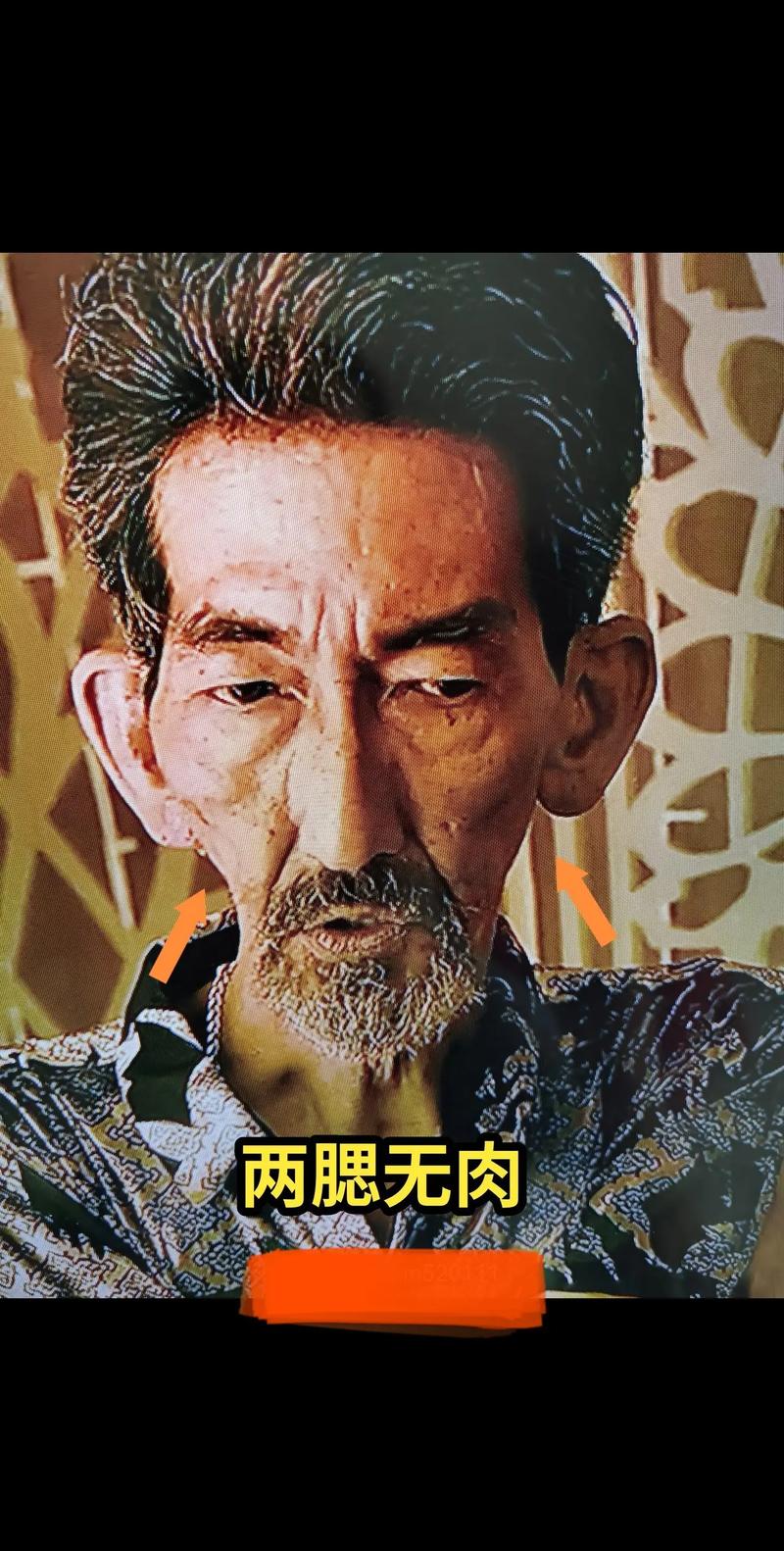

在面相学中,脸部的肉感常常与一个人的生活状况、心理状态以及人际关系密切相关。脸没肉通常表现为面颊凹陷、线条锐利,给人一种清瘦或疲惫的印象。这种面相往往被解读为一个人内心的压力与不安。许多研究指出,这种外表特征不仅是身体健康的反映,还是心理状态的外在表达。

脸部的肉感不仅与身体健康有关,还与心理健康密切相连。心理学研究发现,压力、焦虑及抑郁等负面情绪常常导致食欲下降,从而造成体重减轻,进而影响面部特征。脸部的消瘦,往往会使人显得更加紧张,甚至产生不自信的情绪。拥有“脸没肉”的人,常常在社会交往中感到压力,可能会因为自卑而回避人际互动。

除了心理因素,生活方式也对脸部特征有着重要影响。现代快节奏的生活使得很多人难以保持健康的饮食习惯,长期的不规律作息、过度的精神压力,都会导致面部的变化。科学研究表明,充足的营养和适度的锻炼能够有效改善身体和面部的状态。面对“脸没肉”的问题,调整生活方式、保持积极心态显得尤为重要。

传统面相学认为,脸没肉的人常常具有聪明、机智的一面,但可能也伴随一些负面特质,比如情绪波动大、脾气急躁等。而现代心理学则强调了环境与心理对个体形象的影响,认为脸没肉并非绝对的负面特征,反而可能反映出一个人独立、自信的特质。不同的文化背景、社会环境,使得对这一特征的解读逐渐多元化。

如果你发现自己面部特征发生变化,首先不要慌张。可以通过调整饮食结构,增加高营养、高热量的食物,保证身体所需的能量。保持良好的心理状态和积极的生活态度也是至关重要的。适当的运动与社交活动,不仅能改善身体状况,也能帮助缓解心理压力,提升自信心。

“脸没肉”并不等同于负面,它可能是个体独特性的体现。在面对这一特征时,我们应学会从多个角度去理解与接纳。无论是传统面相学的视角,还是现代心理学的解读,都让我们更加全面地认识自己。通过积极的生活方式与心理调整,重塑自我形象,拥抱更健康的未来。