在中华文化的悠久历史中,面相学作为一种独特的相术,吸引了无数人的关注与探索。它不仅是研究面部特征与性格、命运之间关系的学问,更是古人智慧的结晶。随着科学的发展和现代思想的普及,面相学是否依然被视为迷信?这是一个值得深思的问题。

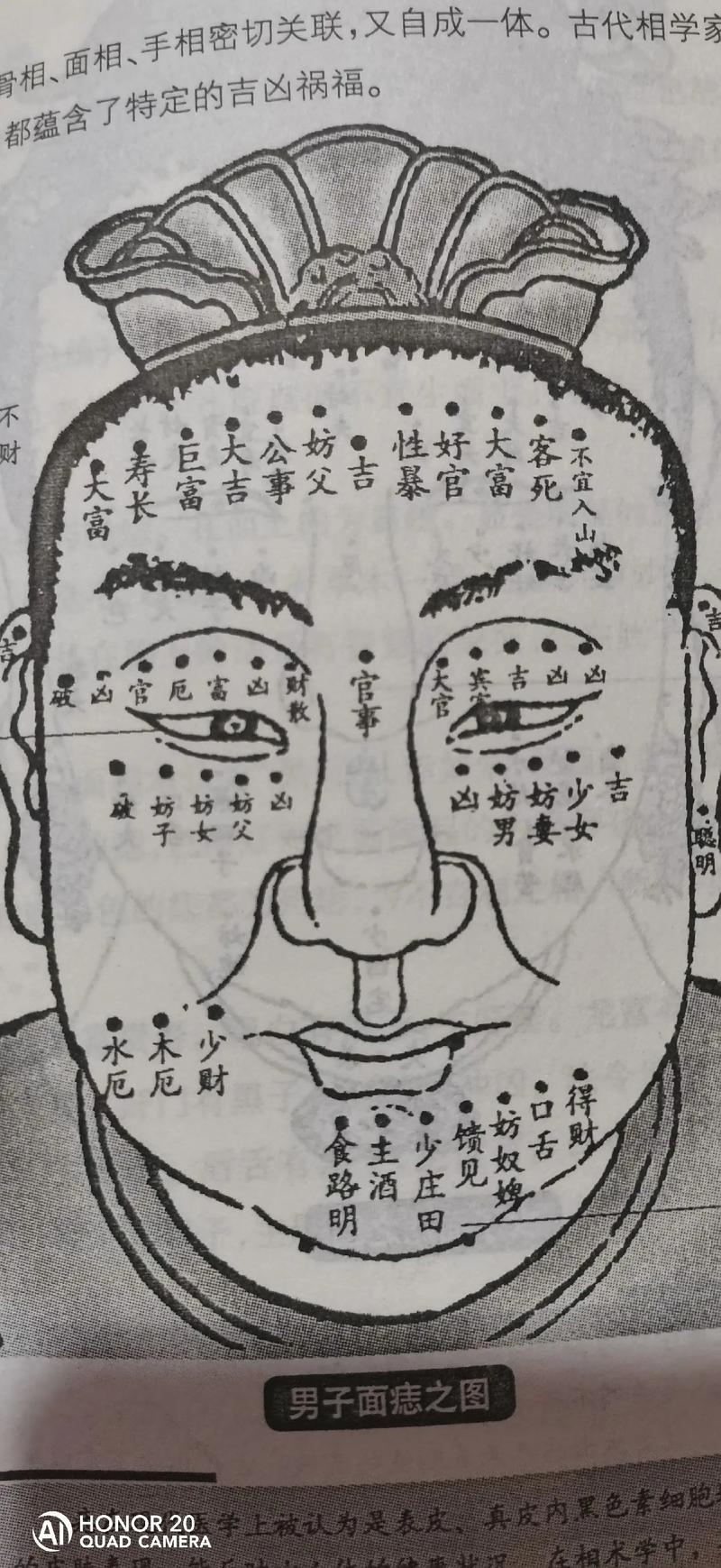

面相学源远流长,早在《周易》时代就已经有了关于相面学说的记载。它通过观察面部的形状、五官的比例和肌肤的状态,试图揭示一个人的性格特征和命运走向。古代的相师们相信,面相可以反映一个人的内在心境,甚至是其一生的运势。面相学不仅仅是观察面部特征的技艺,更是一种人文关怀的体现。

在现代社会,科学理性逐渐占据主导地位,许多人对面相学抱有怀疑态度。他们认为,面相的变化与一个人的生活经历、情绪状态、环境因素等多方面的影响密切相关,难以用简单的面部特征来判断一个人的性格或命运。有人将面相学视为迷信,认为其缺乏科学依据。

面相学的支持者则提出,尽管面相学并非现代科学的严谨体系,但它在历史和文化传承中具有重要的地位。相术师们通过长期的观察和实践,总结出了一些普遍规律,这些规律在某种程度上可以帮助我们理解人与人之间的差异。

不可否认的是,面相学在一定程度上具有其实用价值。许多成功的心理学家和人际关系专家都承认,通过观察他人的面部表情和身体语言,可以获得许多关于对方情感状态的信息。这与面相学的某些基本原则不谋而合。面相学的某些理论和方法可以作为辅助工具,帮助我们更好地理解周围的人和事。

那么,面相学是否真的是迷信呢?关键在于如何使用它。若将面相学作为一种观察和理解他人的方式,而非绝对的判断标准,或许可以避免迷信的陷阱。对于那些理性思考的人来说,面相学可以成为一种有趣的文化现象,而不必将其视为神秘的、无法证实的信仰。

面相学在现代社会的存在并不意味着我们要完全抛弃科学思维。相反,面对面相学的魅力与争议,我们更应以开放的心态去探索它的价值。作为一种文化现象,面相学有其独特的魅力与历史意义。无论是作为研究对象还是生活中的小工具,面相学都能为我们的社交和人际关系增添一抹色彩。

在这个信息爆炸的时代,面相学是否迷信的问题也许并不重要,重要的是我们能否在传统与现代之间找到一种平衡,从而更好地理解自己和他人。