白眼,通常被视为一种不屑、鄙夷的表现,但在面相学中,白眼的出现却蕴藏着丰富而复杂的个性特征。它不仅反映了一个人的情绪状态,还揭示了其内心深处的想法和潜在的性格特征。探索白眼的面相,能够帮助我们更深入地理解他人和自己。

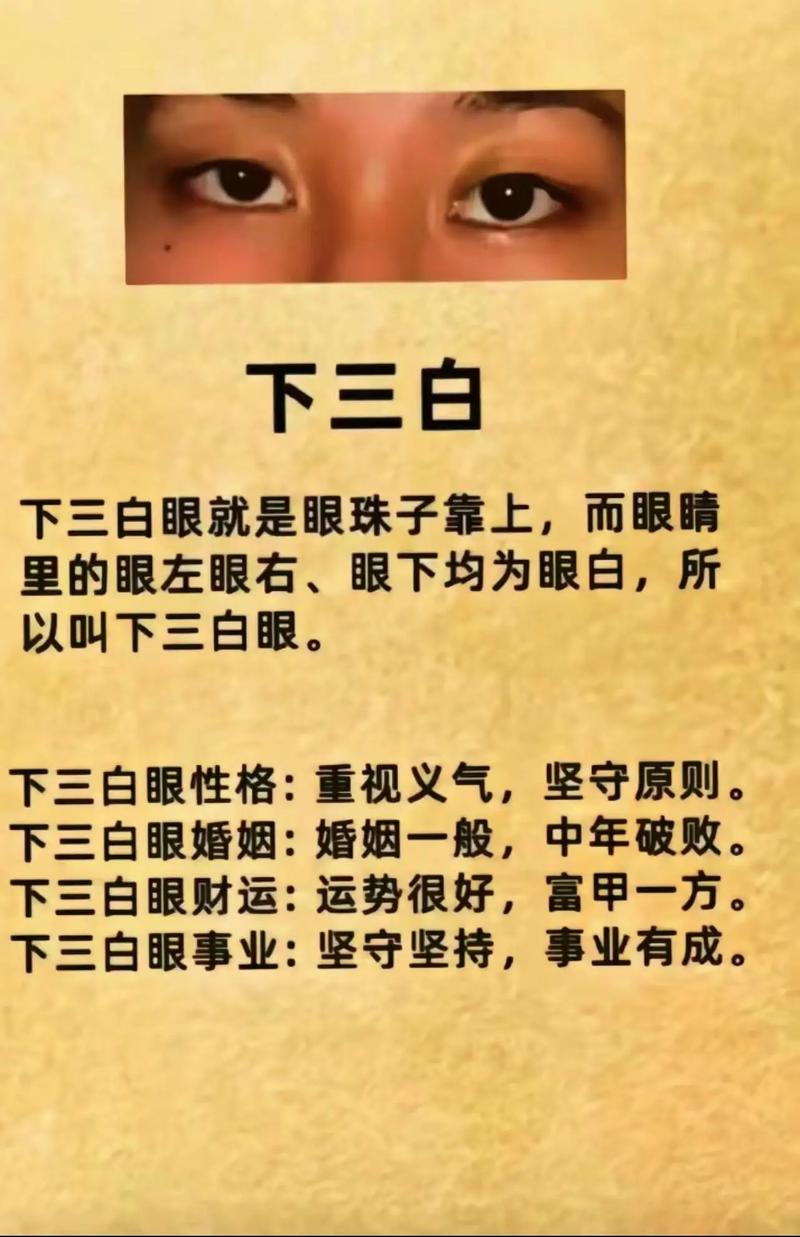

在面相学中,白眼通常指的是眼球上方的白色部分显露出来,给人一种目中无人的感觉。这种现象可以在许多情境中观察到,尤其是在情绪波动较大时。白眼的频繁出现,往往暗示着个体在面对外界刺激时的不满、抵触或是蔑视。可以说,白眼不仅是一种表情,更是一种情绪的外在表现。

根据面相学的理论,白眼的表现与个体的性格特征密切相关。通常,白眼多的人性格较为直率,容易情绪外露。他们往往不愿意掩饰自己的真实感受,这种直白的性格虽然容易招致误解,但也让他们在某些社交场合中显得更加真诚。白眼的出现也可能暗示着一种内心的强烈自信,甚至是优越感。

从心理学的角度来看,白眼可以被视为一种防御机制。当个体感到被威胁或不满时,白眼的出现是一种下意识的反应。这种反应不仅仅限于人际关系中,还可以延伸到对社会现象、文化潮流的态度。比如,面对快速变化的时代,一些人可能通过白眼来表达对某些现象的不屑,从而寻求心理上的安慰和自我保护。

在社交场合中,频繁的白眼可能会对人际关系产生消极影响。这样的表现常常被解读为不礼貌或不尊重,可能会导致他人的反感与排斥。尽管白眼在某些情况下可以展现个体的真实情感,但它的负面效应不容忽视。懂得控制情绪表达,适时调整自己的面相表现,往往能让人际交往更加顺利。

在解读他人的白眼表现时,我们需要综合考虑多种因素,包括上下文环境、个体的情绪状态及其历史背景等。白眼并不是唯一的情感表达方式,其他面部表情和身体语言同样需要被纳入观察的范畴。通过全面的分析,我们能够更准确地理解他人的心理状态,从而更好地进行沟通与交流。

白眼这一面相特征,既是一种情感的外在表现,也是一面照见内心的镜子。通过对白眼的研究,我们不仅能够更好地理解个体的性格与情感,还能够在复杂的人际关系中找到更加有效的交流方式。面对生活中的挑战,学会解读和调控自己的白眼表现,将会为我们的人际交往带来意想不到的积极影响。