观察面相以了解一个人是一种古老的传统,在许多文化中流传了数个世纪。面相学,又称相学,是一门以面部特征判断性格、命运和健康状况的伪科学。尽管缺乏科学证据,但面相学在东方文化中仍有着广泛的影响力。

面相学的历史与文化渊源

面相学的起源可以追溯到古代中国,最早的记载可追溯到战国时期(公元前475年-公元前221年)。《黄帝内经》等古籍中记载了面部与健康、性格之间的联系。《左传》等史书中也出现了有关面相的记载,古人认为面相可以通过后天的修养和德行而发生改变。

面相学的理论基础

面相学的基本原理建立在阴阳五行学说之上。阴阳代表相反相成的两种力量,五行指金、木、水、火、土五种元素。面相学认为,不同的面部特征对应着不同的阴阳五行属性,反映了人的性格、健康和命运。

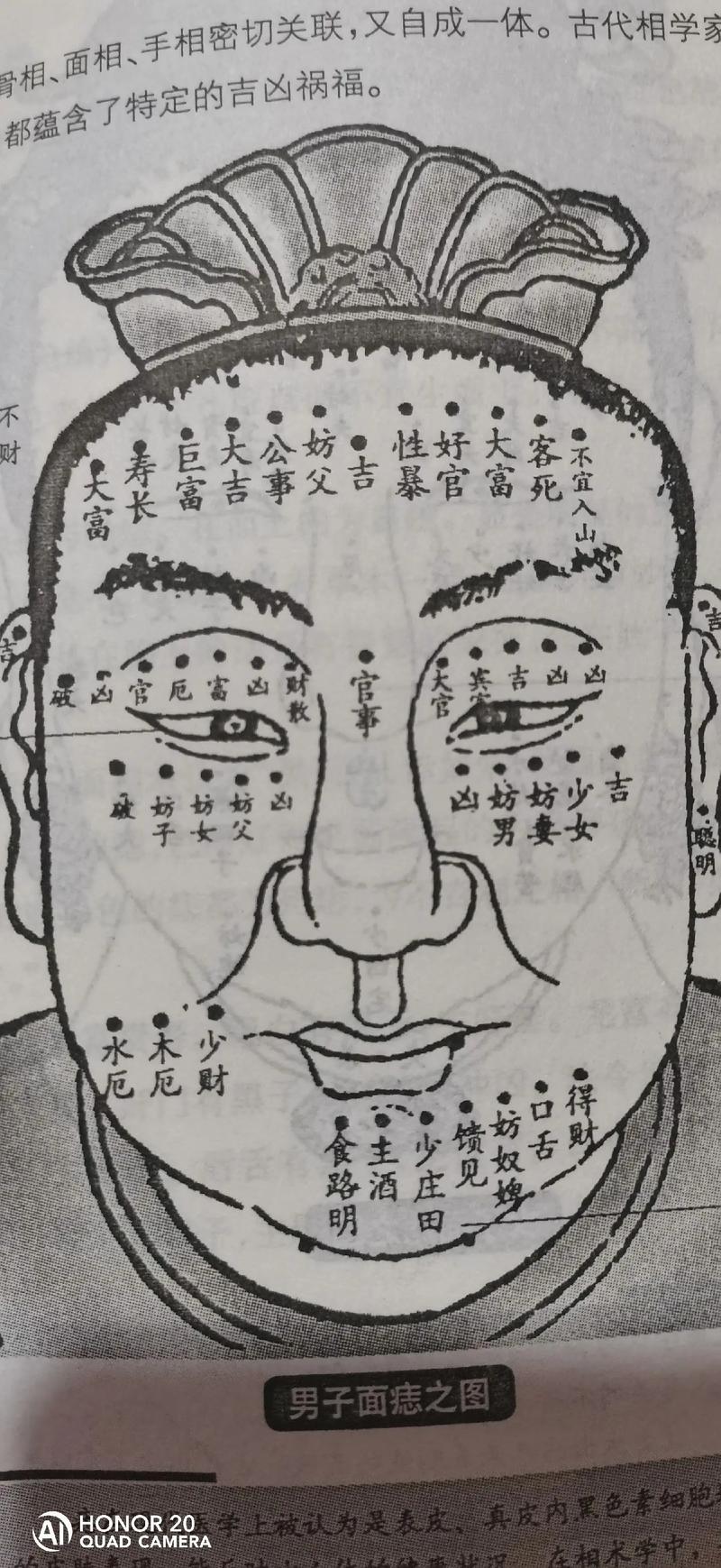

面相学的常用术语

面相学中常用术语包括:

三庭五眼:指面部从发际线到下巴分为三段,左右两眼之间分成五段。

印堂:两眉之间,代表事业和前途。

山根:鼻梁根部,代表祖业和健康。

鼻梁:代表财运和事业。

嘴:代表人际关系和沟通能力。

下巴:代表晚年运势和魄力。

面相学在不同文化中的应用

面相学在世界各地的文化中都有不同的表现形式。

中国:中国面相学最为成熟完善,分为子平命理和面相学两大体系。

印度:印度面相学称为Samudrik Shastra,与占星术密切相关。

日本:日本面相学称相术,主要用于占卜和运势预测。

西方:西方曾出现过短暂的面相学热潮,但未发展出系统性的理论。

面相学与科学的争论

面相学缺乏科学依据,缺乏系统性研究和实验验证。批评者认为,面相学的主观性强、解释模糊,不同面相学家对同一张脸的解读可能千差万别。

面相学的当代意义

尽管缺乏科学性,面相学在现代仍有一定的影响力。一些人将面相学视为一门自我反省和认识的工具。通过观察自己的面相,可以更好地了解自己的性格优势和劣势,为个人成长提供参考。

面相学是一门古老且复杂的学科,兼具科学和玄学色彩。它虽缺乏科学依据,却在文化和历史方面有着独特的意义。理解面相学有助于我们了解不同文化的思维方式和对人性的探索。