“执手相看泪眼,竟无语凝噎”。这句出自柳永《雨霖铃》的千古名句,将恋人离别之际的依依不舍,刻画得入木三分。执手相望,这一简单却饱含深情的动作,在诗词中被赋予了超越时空的意义,成为情感表达的永恒载体。本文将以执手相望为核心,探寻诗词中蕴含的深沉情感,并分析其艺术表现手法,力求呈现一个既全面又精准的诗词鉴赏。

一、执手相望:不同语境下的情感表达

“执手相望”并非单一的情感表达,而是在不同语境下,展现出不同的情感色彩。

1. 离别之情:不舍与无奈

离别是诗词中常见的主题,而“执手相望”往往是离别场景中最具感染力的描写。“执手相看泪眼”是典型的例子,直接点明离别之时的悲伤。晏几道《临江仙》中“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。 君不见,旧来红粉,伤心歌泣处。”虽然没有直接写“执手”,但醉不成欢、惨将别的情景,以及“伤心歌泣”的描写,都暗示了离别前的情感交流,或许也包含着默默的执手相望,饱含着深深的不舍与无奈。

2. 重逢之喜:激动与欣慰

与离别相反,重逢带来的喜悦同样可以在“执手相望”中得以体现。杜甫《赠卫八处士》中“人生不相见,动如参与商。今夕复何夕,共此灯烛光。少壮能几时,鬓发各已苍! 访旧半为鬼,惊呼热中肠。”虽然没有直接提及“执手”,但“惊呼热中肠”的情感,以及随后对衰老的感慨,都表现了重逢的激动与欣慰。长久未见,再次相遇,必然会有许多感慨,而这种感慨往往通过肢体语言来表达,执手相望,更能传递出彼此的思念和珍惜。

3. 爱情之深:承诺与信任

在爱情诗词中,“执手相望”则更多地象征着承诺与信任。《诗经·邶风·击鼓》中“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。” 这句流传千古的名句,将“执子之手”与“与子偕老”联系在一起,表达了生死相随的爱情誓言。“执手”不仅仅是一个简单的动作,更是对爱情的承诺和对未来的期许。即使没有“相望”,但“执手”本身就包含了深情地对视,彼此信任,彼此依靠。

4. 友情之坚:支持与鼓励

“执手相望”不仅限于爱情,也适用于友情。《送别》“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”虽然未直接描写“执手”,但好友送别,情谊深厚,临行前难免有依依不舍,执手相送的场景。这种执手,代表着朋友之间的支持与鼓励,也象征着友谊的坚不可摧。

二、执手相望:艺术表现手法的多元运用

诗词中“执手相望”的描写,并非简单的直白叙述,而是通过各种艺术表现手法,增强其感染力。

1. 细节描写:烘托情感

通过对人物表情、动作等细节的描写,可以更好地烘托“执手相望”的情感。例如,柳永《雨霖铃》中对泪眼的描写,以及“竟无语凝噎”的心理描写,都增强了离别之时的悲伤氛围。晏殊《浣溪沙》“一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。” 虽然没有直接描写执手相望,但“无可奈何花落去”的情感,以及“小园香径独徘徊”的行动,都暗示了送别时的依依不舍,或许也包含着执手相望的场景。

2. 意象运用:深化意境

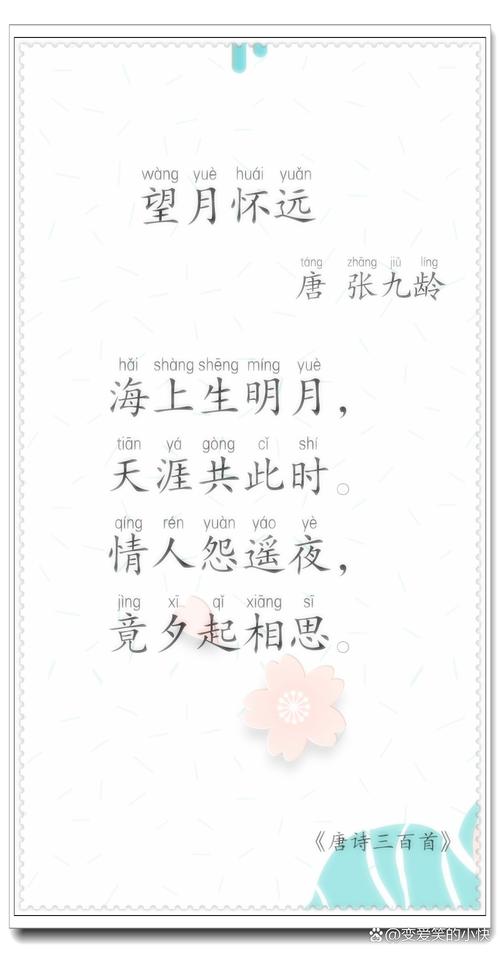

诗词中常常运用意象来表达情感,而“执手相望”也可以与特定的意象结合,深化意境。例如,将“执手相望”与月亮、江水等意象结合,可以营造出更加凄美的意境。李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”虽未直接描写执手相望,但送别友人,目送孤帆远去,可以想象送别时两人执手相望,千言万语都在不舍的眼神中。江水天际流,也象征着友谊的绵长。

3. 虚实结合:增强想象空间

有些诗词并非直接描写“执手相望”,而是通过侧面描写或想象,给读者留下想象的空间。例如,杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。” 虽然没有直接描写执手相望,但“烽火连三月,家书抵万金” 表达了诗人对家人的思念之情。在战乱时期,家人或许已经分离,无法相见,但诗人对家人的思念,也包含了对重逢的期盼,可以想象家人团聚时,执手相望的场景。

三、执手相望:从诗词到现实的情感共鸣

“执手相望”之所以能引起人们的共鸣,是因为它触及了人类情感的共通之处。无论是离别之情、重逢之喜,还是爱情之深、友情之坚,都可以在“执手相望”中得以体现。

在现代社会,虽然语言表达更加直接,但“执手相望”仍然是一种重要的情感表达方式。它代表着真诚、信任和关爱,是人与人之间情感交流的桥梁。无论是亲人之间的告别,恋人之间的承诺,还是朋友之间的鼓励,执手相望都能传递出超越语言的力量。

诗词中的“执手相望”是艺术化的表达,现实中的“执手相望”是情感的真实流露。两者相互呼应,共同构建了人类情感的丰富图景。通过对“执手相望”的解读,我们不仅可以更好地理解诗词的意境,也可以更加深刻地体会人生的情感。