面相学,一门古老的相人术,常被视为迷信,但其背后却蕴含着科学与哲理。本文深入解读面相学,揭秘其神秘面纱。

面相学:起源与原理

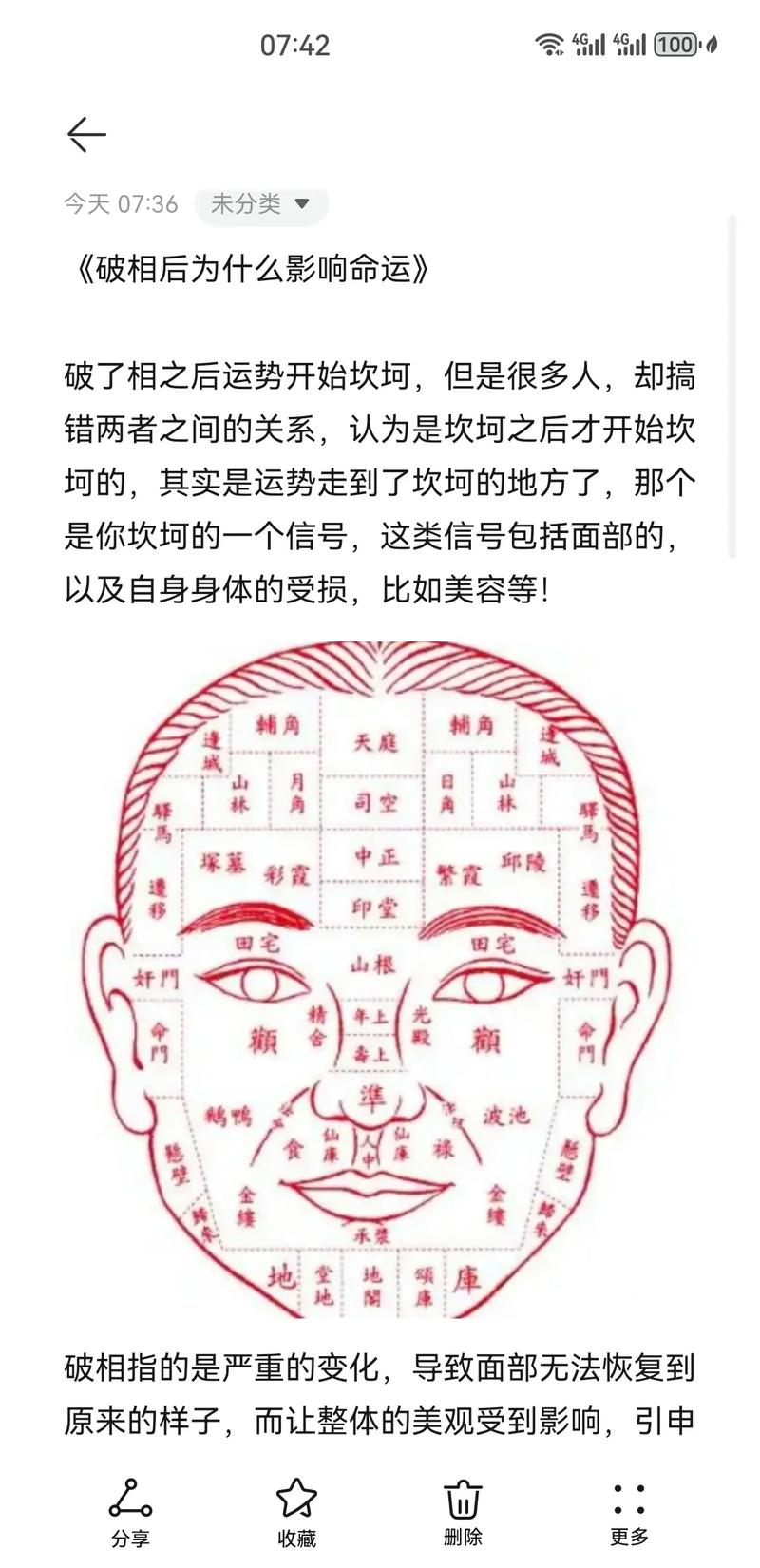

面相学起源于古代中国,相传由周朝贵族史巫所创。其原理基于“相由心生”的理念,认为人的面部特征与性格、命运息息相关。面相学家通过观察 facial features、面部线条和纹理,推断个人的品性、事业、财运等。

科学依据与迷信之辨

面相学是否具有科学依据一直备受争议。一些研究表明,面部特征与性格、健康状况和基因之间确实存在一定联系。例如,研究发现,眉毛浓密的人往往更自信,而嘴唇薄的人则更注重细节。

面相学并非完全科学。一些面相特征与性格的联系过于牵强,缺乏系统性证据支持。面相学无法预测个人的全部命运,人的性格和命运受遗传、环境、教育等多重因素影响。

面相学的应用与局限

尽管面相学存在局限,但其在特定领域仍有一定应用价值。例如,在犯罪侦查中,面相特征可提供嫌疑人的初步信息;在医疗领域,面部特征的变化可提示某些疾病的征兆。

面相学并不是万能的。盲目相信面相学可能会导致偏见和误解。在对个人进行评价时,应综合考虑面相学和其他因素,避免以偏概全。

面相学的哲理与社会意义

除了相人,面相学也蕴含着丰富的哲理。它强调内在修养的重要性,认为一个人的面相会随着其性格和心性的变化而改变。面相学还促进自我觉察,帮助人们认识自己的优势和不足。

在社会层面,面相学影响了中国传统文化中的选官用人、婚姻择偶等方面。这种影响也可能带来一定负面效应,如对身体相貌的过度追求和对不同相貌群体的歧视。

现代对面相学的反思

随着科学的发展,面相学逐渐受到质疑。但其作为一种文化现象,仍然具有研究和传承价值。现代面相学研究者致力于探寻其科学基础,剔除迷信成分,从中汲取有益于个人成长和社会和谐的智慧。

面相学并非纯粹的迷信,但也不能完全等同于科学。其背后蕴藏着一定的科学道理和哲理内涵。合理应用面相学,可以促进自我认识、警示预兆、补充其他评价方法。但切勿迷信面相学,以偏概全,更不能以此为依据偏见他人。