古人有云:“相由心生”,意指人的外貌特征反映其内心的善恶吉凶。在现代审美观念中,相貌与性格的关系是否成立,引发了广泛的讨论。本文将深入探究“相由心生”的内涵,厘清面相与内心的关联。

一、相由心生的历史渊源

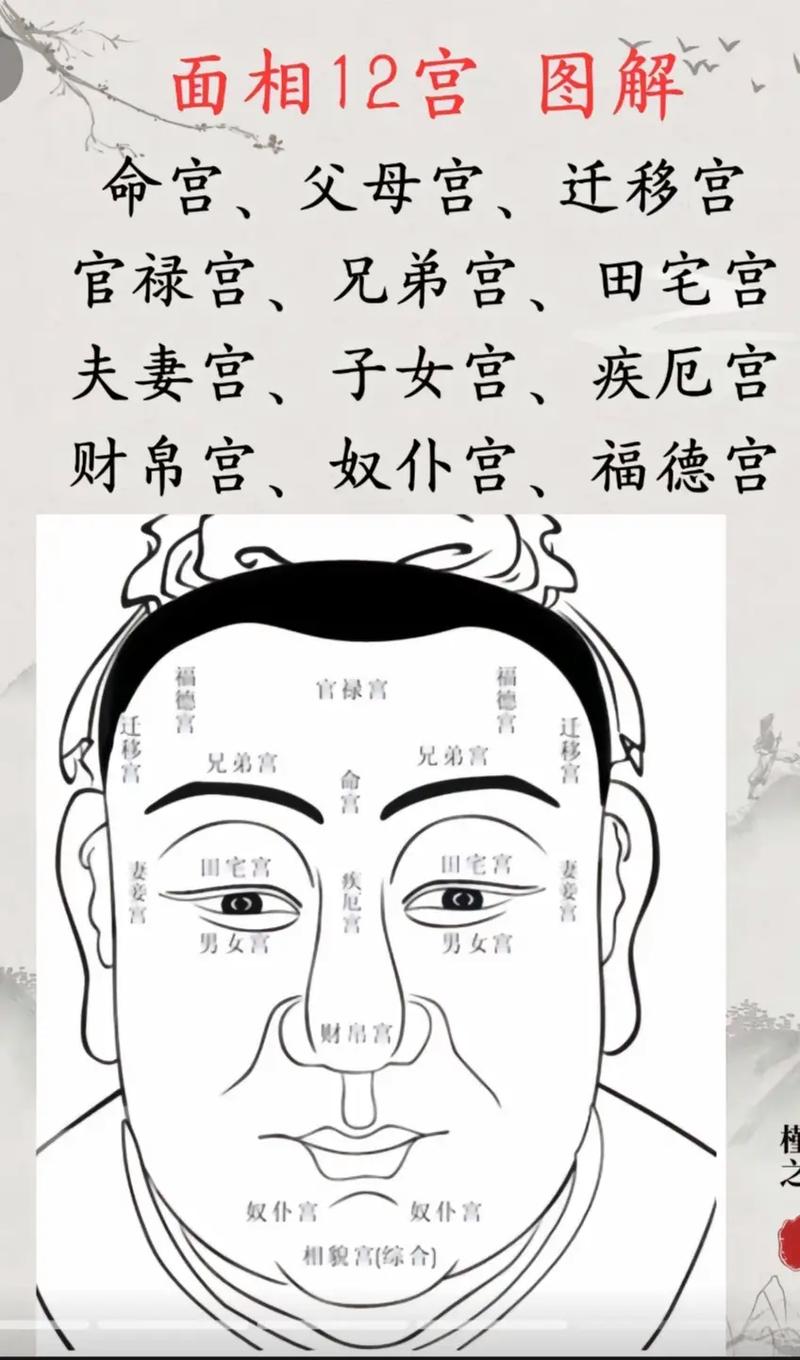

“相由心生”的思想起源于古代中国的相术文化。相术师通过观察人的面相、骨骼、手相等外在特征,推断其性格、命运和吉凶祸福。相术学说认为,人的外貌是内在心理状态的外化表现,善心者容貌清秀慈和,恶念者面容丑陋凶狠。

二、面相与性格的关系

现代心理学研究表明,面相与性格之间确实存在一定关联,但并非绝对对应。某些面部特征与特定性格倾向有关,但这种关联并不稳定,受环境、经历和文化等因素影响。例如:

宽额的人可能智力较高,善于思考;

鼻梁挺拔的人可能自信果断,具有领导力;

嘴角上扬的人通常性格开朗,善于交际。

三、面相的局限性

面相作为一种判断性格的手段也存在着明显的局限性:

个体差异:不同个体的外貌特征差异很大,难以用固定的标准进行判断。

文化影响:面相的解读受文化背景影响,不同文化中对同一面部特征的理解可能不同。

后天因素:面貌会随着年龄、经历和生活环境而发生变化,不能完全反映当下性格状态。

四、心理因素对面貌的影响

抛开相术学的迷信色彩,“相由心生”的真谛在于强调心理因素对面貌的影响。长期处于积极、乐观的情绪中,会使面部肌肉放松,表情柔和,从而给人一种亲切友善的感觉;反之,负面情绪会使面部肌肉紧绷,表情僵硬,让人感觉阴郁冷漠。

五、面相的社会心理效应

尽管面相并不能准确反映内在性格,但它却具有社会心理效应。当我们观察一个人的面相时,会不自觉地对他们产生 刻板印象。例如,我们可能会认为容貌端庄的人更为可靠,而面容凶狠的人更可能有攻击性。

“相由心生”的含义并非指外貌直接决定性格,而是强调心理状态在一定程度上塑造了面貌。面相可以提供性格倾向的线索,但不能作为判断性格的绝对标准。真正的性格塑造需要综合考虑内外部因素,包括遗传、环境、经历、文化和个人努力。